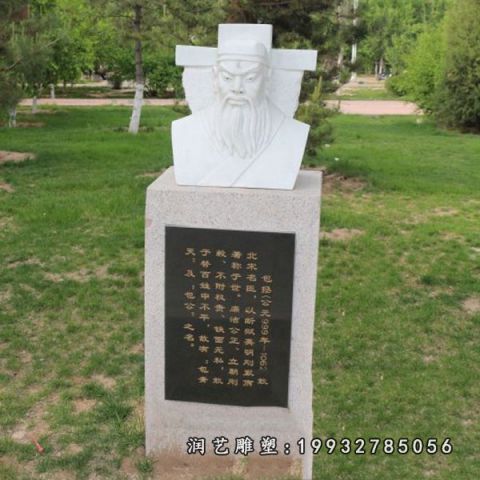

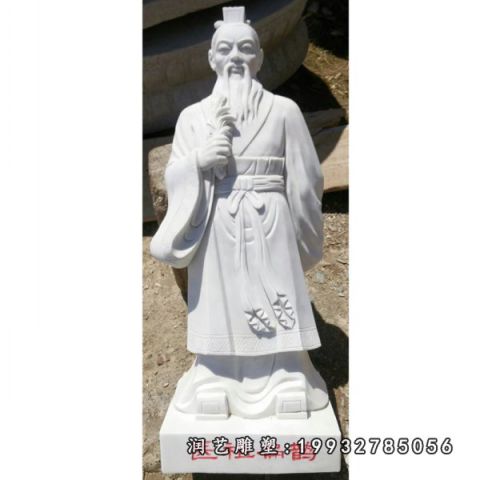

林则徐(1785年8月30日-1850年11月22日),福建省侯官人,字元抚,又字少穆、石麟,晚号俟村老人、俟村退叟、七十二峰退叟、瓶泉居士、栎社散人等,是清朝时期的政治家、思想家和诗人,官至一品,曾任湖广总督、陕甘总督和云贵总督,两次受命钦差大臣;因其主张严禁鸦片,在中国有民族英雄之誉。1839年,林则徐于广东禁烟时,派人明察暗访,强迫外国鸦片商人交出鸦片,并将没收鸦片于1839年6月3日在虎门销毁。虎门销烟使中英关系陷入极度紧张状态,成为第一次鸦片战争,英国入侵中国的借口。尽管林则徐一生力抗西方入侵,但对于西方的文化、科技和贸易则持开放态度,主张学其优而用之。根据文献记载,他至少略通英、葡两种外语,且着力翻译西方报刊和书籍。晚清思想家魏源将林则徐及幕僚翻译的文书合编为《海国图志》,此书对晚清的洋务运动乃至日本的明治维新都具有启发作用。1850年11月22日,林则徐在普宁老县城病逝。

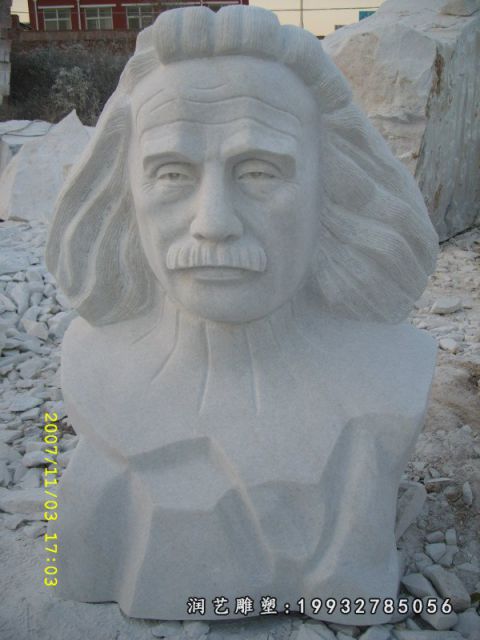

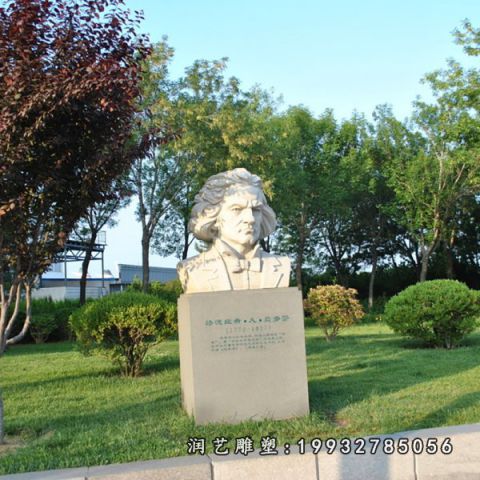

人物石雕,给予人的感觉。首先来自它的形体,形体美事石雕形式美的灵魂。要知道,石雕的形体美事石雕的灵魂所在。石雕的形体匀称,结构严谨,通过形体能够展示形象的动势、情绪与生命力。公园石雕影像的效果是作品形体大的呈现总体轮廓。这个影像可以给人宏伟崇高的感觉,宁静沉重。还有事升腾飞跃,也是一种形体结构的美。这种形体美会给人带来各种感受。石雕人物的精髓在于展现人物的内心与精神风貌,有的具有教育意义,有的是一种对文化的传承,也有的是出于欣赏娱乐的目的。

随着中国城市经济的迅猛发展,具有精神愉悦的城市生活与完善优美的城市环境景观,已成为城市中的人们对城市生活品质的一种评价标准。在城市公共环境当中,城市石雕作为一种重要的公共艺术形式介入到城市空间,就不再是作为独立的对象存在,而更多的被赋予了心理性、社会性、文化性的象征意义,它需要与与周围环境相互依赖、协调发展,实现人与城市环境之间情感的沟通,这就是城市雕塑的情境性。城市石雕在提高城市生态环境品质、传达大众情感交流等方面发挥着重要的作用。同时在展现城市整体风貌,提升城市整体形象,创造潜在经济价值等方面, 也具有举足轻重的意义。因此如何在公众一雕塑一环境的情境关系中建构审美文化场景,具有重要的意义。